Северное Чертаново и Париж — что у них общего? Их объединяет концепция 15-минутного города. И там, и там можно обойтись без автомобиля — всё необходимое находится в шаговой доступности. На основе данных 2ГИС «Компас» визуализировал, насколько эта идея вписывается в условия российских мегаполисов.

Современную концепцию 15-минутного города в 2015 году описал профессор Сорбонны Карлос Морено. Она предполагает, что все основные городские объекты — от магазинов и кафе до школ и больниц — находятся в шаговой доступности от дома. Основываясь на уже существующих идеях, Морено добавил к жилым зонам многофункциональные общественные пространства, коворкинги и рабочие места.

Карлос Морено, урбанист.

© wikimedia.org

Одна из главных инноваций — в смешанном использовании территорий вместо разделения на конкретные зоны. Например, днём площадка может работать как коворкинг, а вечером — как бар с танцполом. Также Морено отмечает, что точное количество минут в названии концепции не имеет решающего значения — в зависимости от обстоятельств градостроители могут стремиться к показателю в 10, 15, 20 или даже 30 минут до всех необходимых объектов.

Главное — люди перестают зависеть от автомобиля. 15-минутные города создаются, чтобы сокращать лишние поездки на автомобилях, укреплять соседские связи, улучшать экологию и экономику.

Из чего состоит 15-минутный город

Зачем городам становиться компактнее

Почти весь прошлый век города проектировались и строились для удобства автомобилистов, а не пешеходов. Анализ GPS-данных с 40 млн мобильных устройств показал, что средний житель США совершает только около 14% своих ежедневных поездок в «15-минутной зоне». В России похожая ситуация: например, в Москве в 2024 году средняя длина поездки на каршеринге составила 21,4 километра — явно за пределом 15-минутной доступности.

Средний житель США совершает только около 14% своих ежедневных поездок в «15-минутной зоне»

Увлечение автомобилями давно стало проблемой: во всем мире вызванное, в том числе, выбросами от транспорта загрязнение воздуха ежегодно становится причиной 8,43 млн преждевременных смертей. Исследователи отмечают, что уменьшение поездок на автомобилях снижает уровень опасного загрязнения воздуха, а также уменьшает уровень шумового загрязнения.

Кроме того, концепция «города за 15 минут» помогает росту экономики внутри района: так как растёт пешеходная активность, малые бизнесы получают больше посетителей, ведь люди чаще пользуются районными магазинами и кафе.

Границы свободы и страх изоляции

Идеи 15-минутного города стали особенно актуальны во время пандемии коронавируса: люди поняли, как важно, чтобы магазины, парки и медицинские учреждения были рядом с домом. Концепция локальности во время и после пандемии стала одним из главных трендов, который формирует современные города.

Но при всех плюсах жить в 15-минутном городе хотят далеко не все. Например, в Оксфорде внедрение 15-минутных районов вызвало массовые протесты: горожане боялись, что власти ограничат их свободу передвижений.

Также люди опасаются сегрегации общества и сокращения круга общения. Тревогу вызывает и усиление пространственного неравенства: жители бедных районов будут реже выезжать за их пределы, а их социальная интеграция уменьшится.

Вторая проблема — конспирологи, которые думают, что 15-минутный город — это инструмент контроля над ними. Что идея внедряется, чтобы заставить их сидеть в определённом месте, не выезжать за его пределы, не обмениваться информацией, не встречаться с другими и так далее. Мне кажется, это несерьёзно.

При этом не все крупные городские точки притяжения, например, музеи или театры, находятся в 15-минутной зоне. Так что люди в любом случае будут выходить за её пределы. «Важно помнить, что у города есть иерархия центров: есть локальные центры, а есть общегородские», — добавляет Артём Степанов.

15-минутная Россия

Исследователи ВШЭ пришли к выводу, что в исторических центральных районах российских городов пешая доступность примерно вдвое выше, чем в советских кварталах с многоэтажной застройкой, и втрое выше, чем в частном секторе на окраинах.

«Если положить рядом карты московского района, спроектированного в XX веке, и старого центра Брюсселя, может показаться, что советская планировка логичнее, — объясняет Артём Степанов. — Прямые линии, правильные формы, всё как микросхема. А старый центр — кривоватый, хаотичный, наверное, неудобный. Но это обманчиво. Потому что хорошая городская среда строится на структуре, а не внешнем порядке».

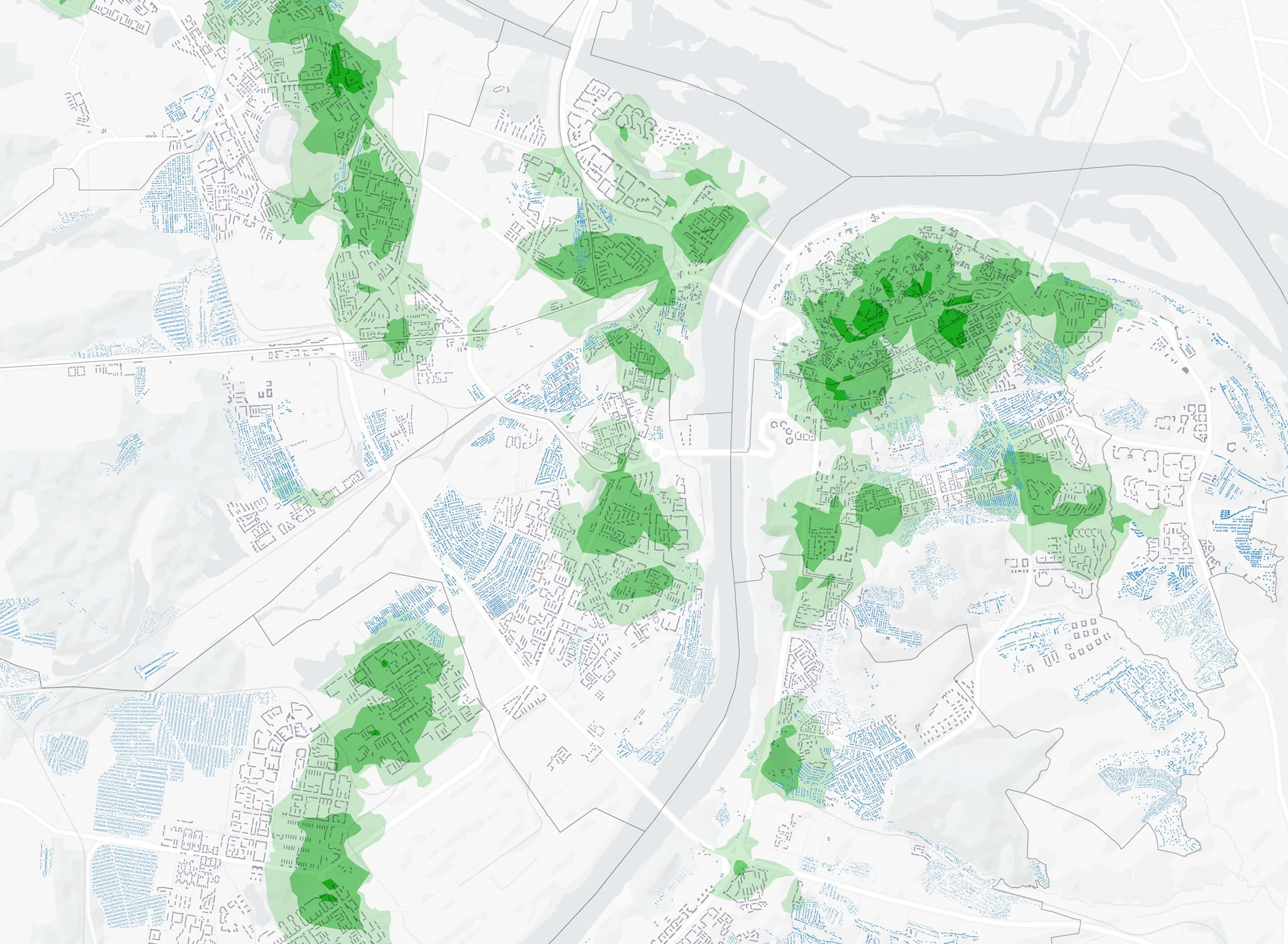

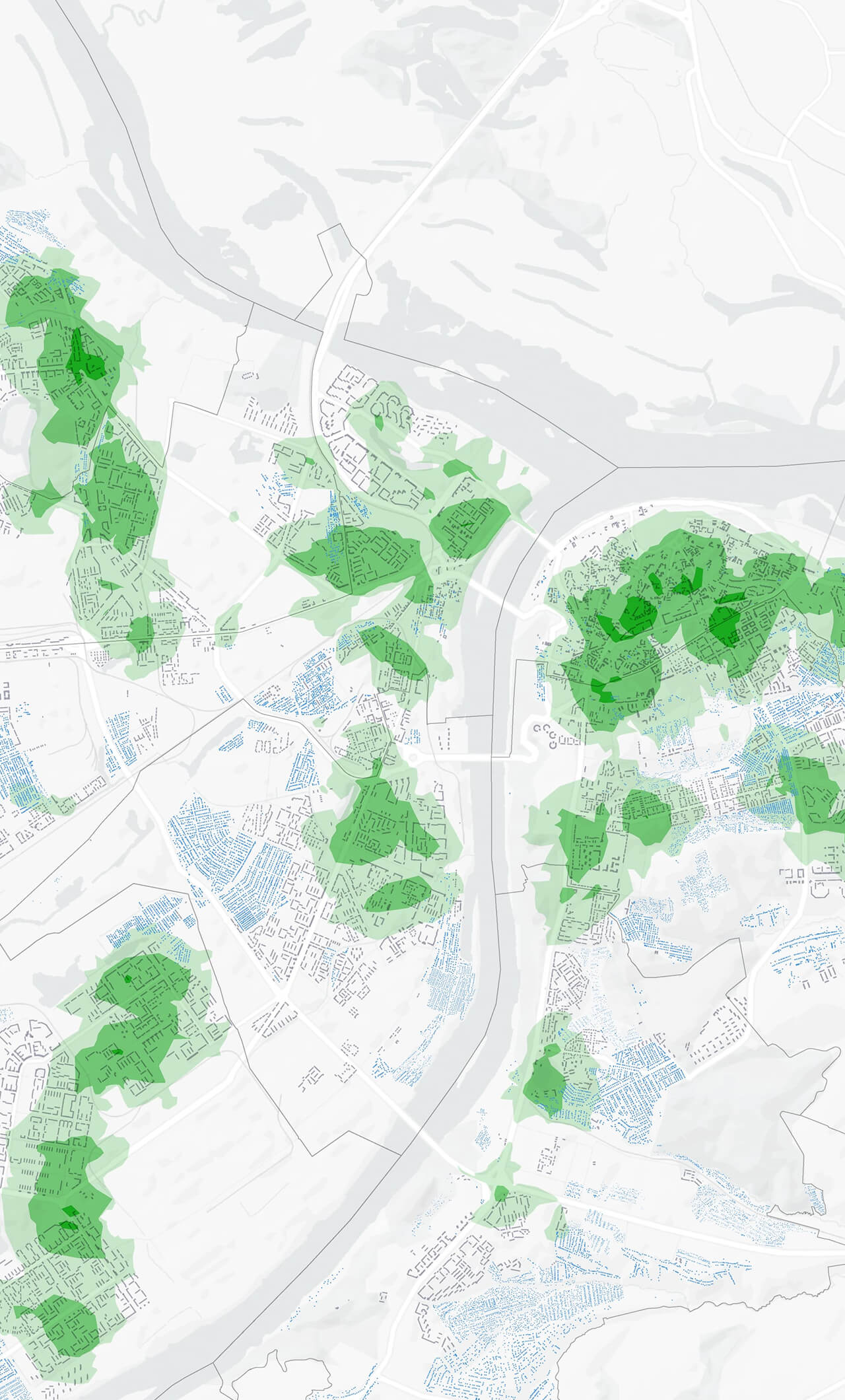

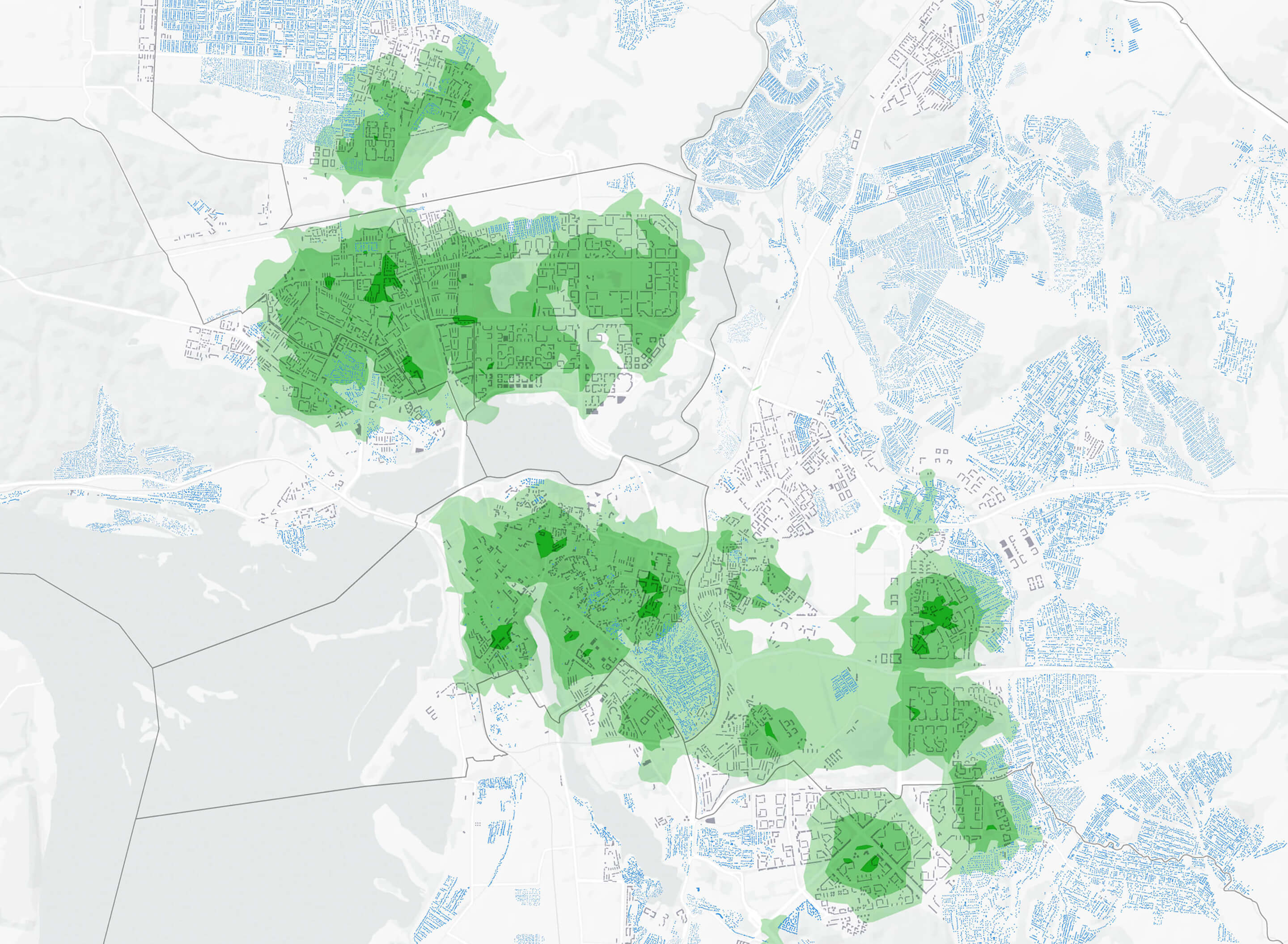

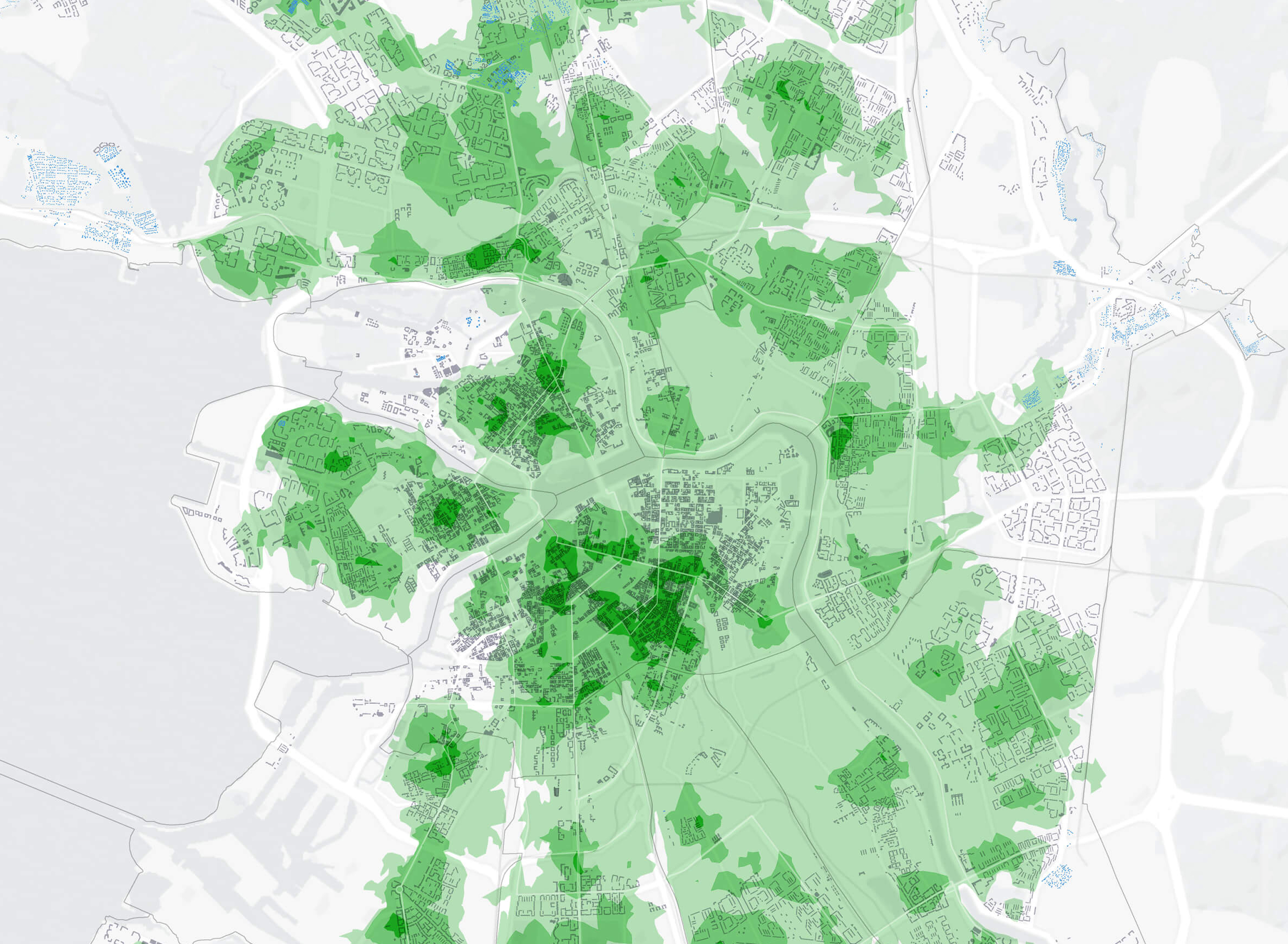

Проанализировав данные 2ГИС по четырем городам — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань, — «Компас» убедился, что жизнь в центрах городов «компактнее» жизни на окраинах. В районах, где преобладает частный сектор, меньше жилых домов имеют в 15-минутной пешей доступности всю необходимую инфраструктуру: продуктовые магазины, кафе и рестораны, поликлиники и медцентры, школы, детские сады, парки, спортивные клубы и торговые центры, а также рабочие места в коворкингах и бизнес-центрах.

Из четырех проанализированных городов самый низкий показатель доступности — в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде менее 1% жилых домов имеют всю необходимую инфраструктуру в 15 минутах пешком. Самый высокий показатель в Советском районе — почти каждый третий дом здесь находится рядом со всем, что нужно для комфортной и компактной жизни. Но даже там не хватает парков и спортивных объектов — к ним имеют доступ только половина домов. Худшая ситуация в Автозаводском районе: средняя доступность — всего 6%. Особенно там не хватает парков и офисов — они есть рядом лишь с 9% домов.

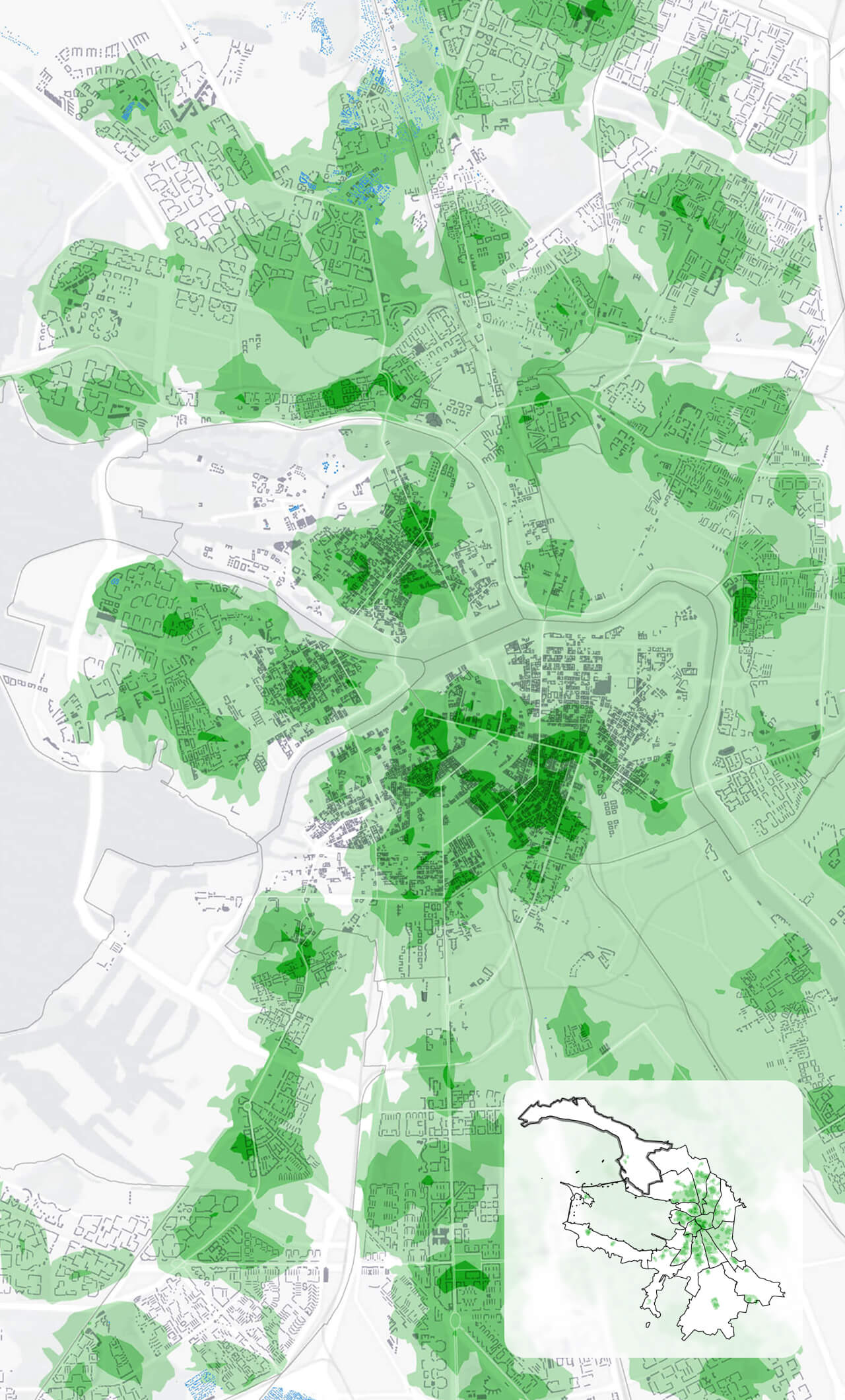

В Казани ситуация немного лучше: нужная инфраструктура в шаговой доступности есть у 8% жилых домов.

В Казани лидирует Вахитовский район: почти все дома здесь (96%) соответствуют принципу 15-минутной доступности. А хуже всего ситуация сразу в трёх районах — Авиастроительном, Советском и Приволжском. Там только 4% домов находятся рядом со всеми нужными объектами.

В этих районах особенно не хватает детских садов, школ и поликлиник: менее половины домов имеют поблизости детские сады, а доступ к школам есть в среднем у трети. С поликлиниками — ещё хуже: например, в Авиастроительном районе всего 19% домов расположены рядом с ними.

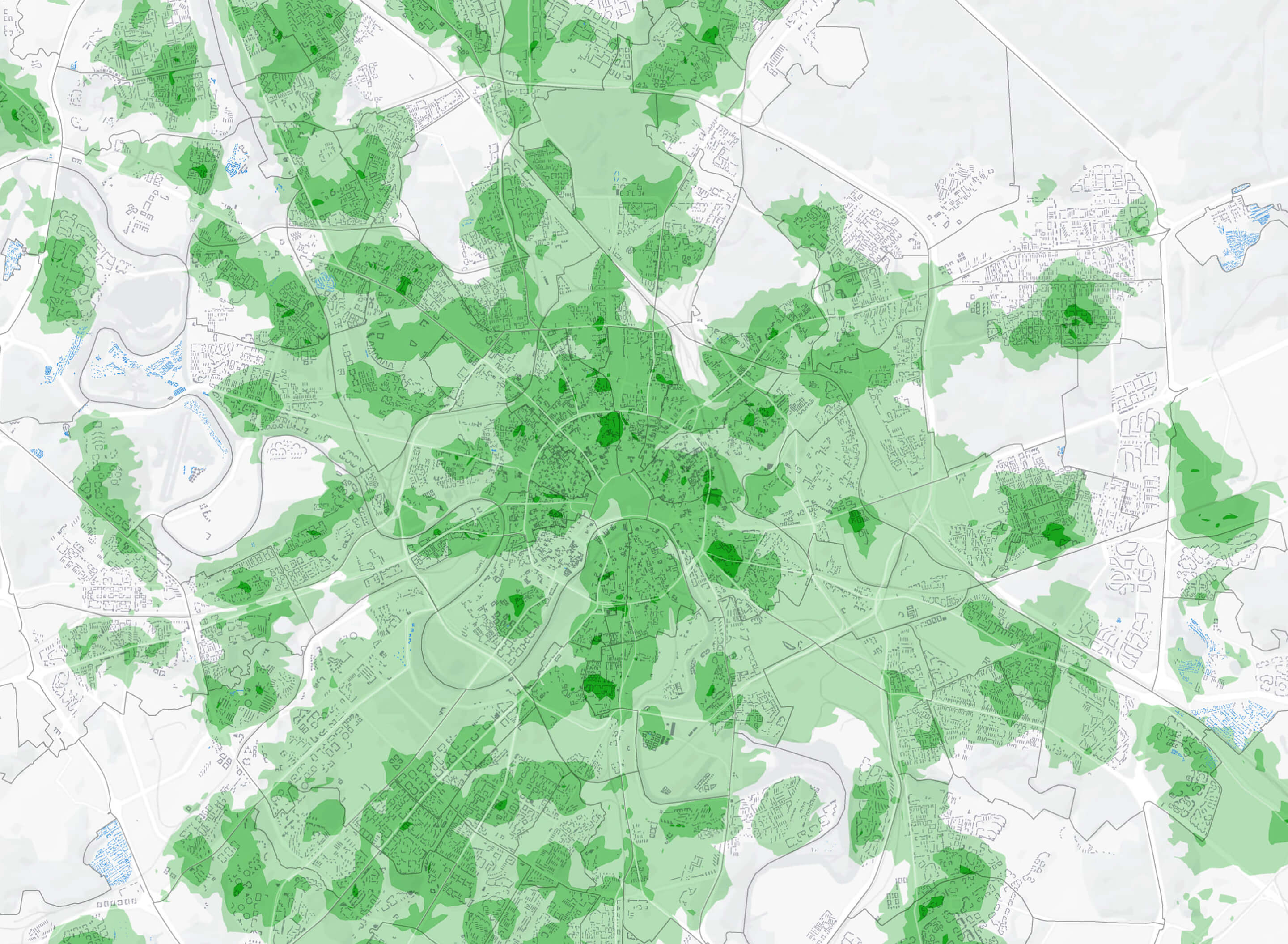

В Санкт-Петербурге критериям «15-минутного города» соответствует каждый пятый жилой дом.

В восьми районах Петербурга больше половины жилых домов имеют доступ ко всей необходимой инфраструктуре. Лидирует Центральный район — здесь 100% домов соответствуют 15-минутному принципу. Также в топ-5 вошли Василеостровский (96%), Фрунзенский (93%), Петроградский (89%) и Адмиралтейский (87%).

А вот самая низкая доступность — в Курортном районе: только 2% домов находятся рядом со всеми нужными объектами. Офисы здесь в пешей доступности лишь у 8% домов, спортивные объекты и торговые центры — у 16%, поликлиники — у 23%, школы — у 25%.

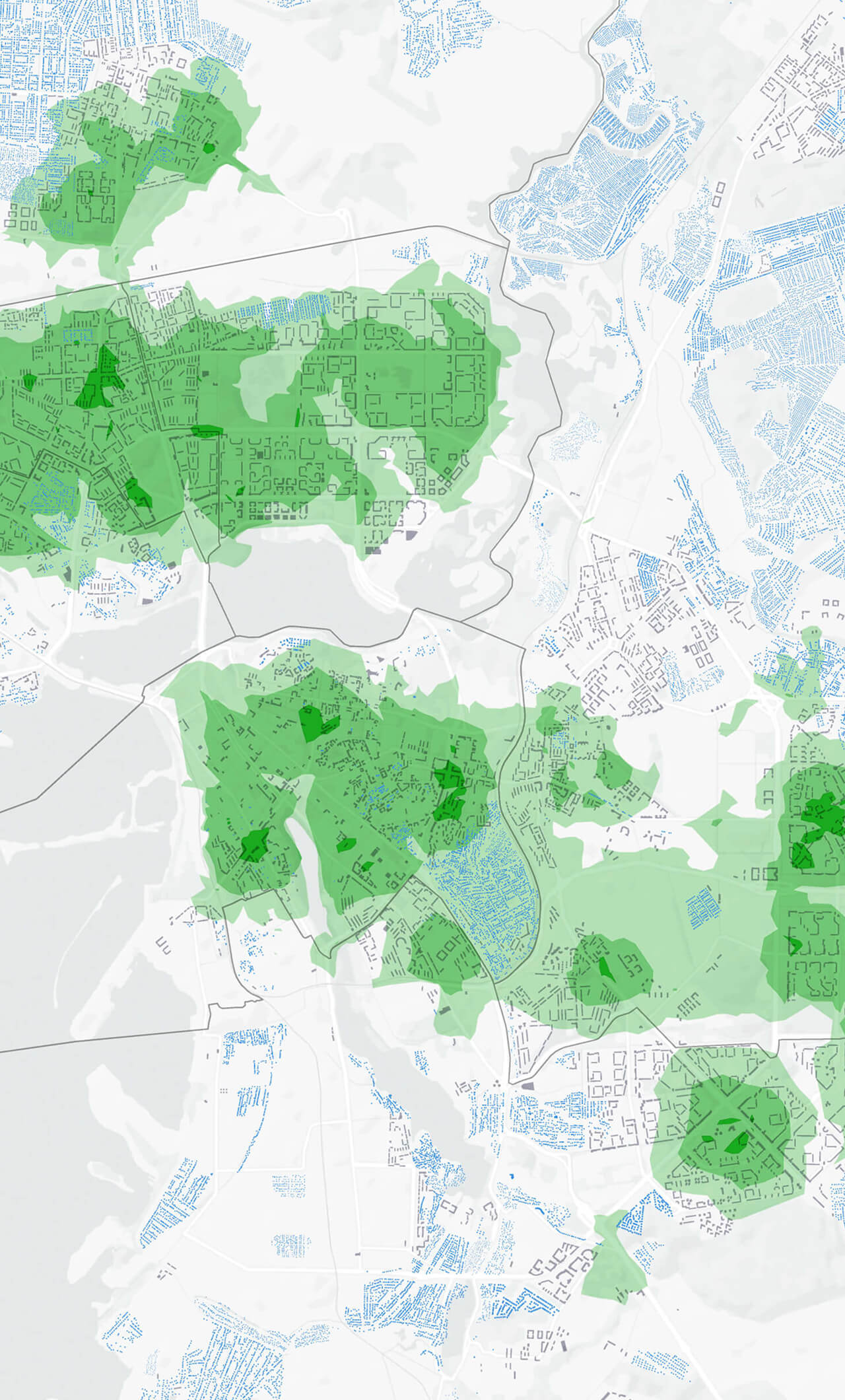

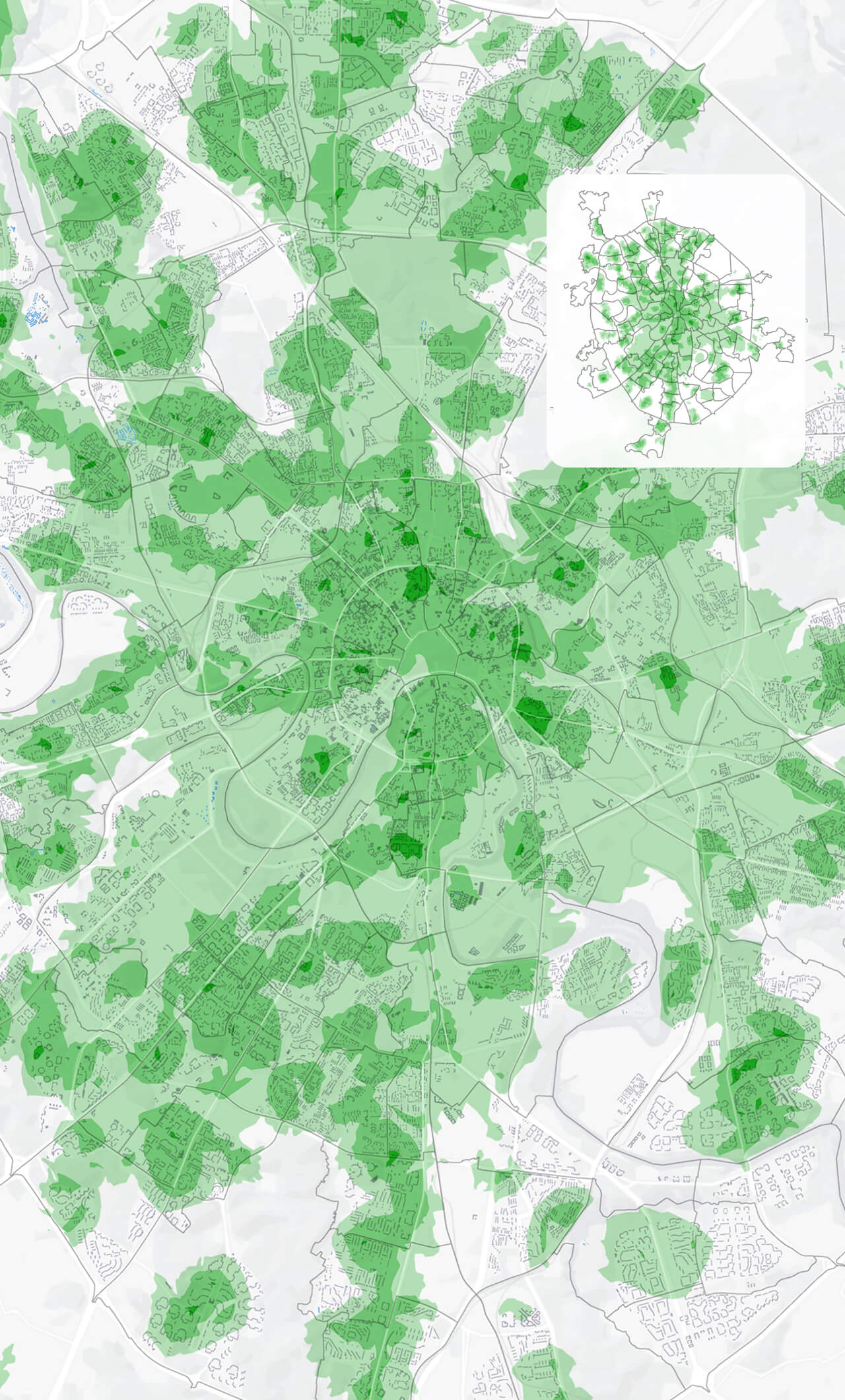

Москва — лидер по доступности инфраструктуры: 62% жилых домов в столице соответствуют принципу 15-минутной доступности.

В 30% районов Москвы все жилые дома имеют в пешей доступности всё необходимое для комфортной жизни. Причём это не только про центр города — высокие показатели и у Северного Бутова, Обручевского и Восточного Дегунина. В Северном Чертанове доступна вся инфраструктура, кроме офисов — к ним имеют доступ 88 % жилых домов.

Но в столице есть и настоящие «спальники», где ни один дом не имеет рядом офисов или коворкингов — это Западное Бирюлёво, Братеево, Восточный район и Капотня.

Самый низкий показатель по общей доступности — у района Силино в Зеленограде: там только каждый четвёртый дом находится рядом с поликлиникой, школой и детским садом. А самый низкий доступ к поликлиникам — в Солнцеве: лишь 22% домов имеют их поблизости.

В целом, пешая доступность связана с долей частного сектора в городе. Таунхаусы, коттеджи и индивидуальные дома чаще оказываются вдали от школ, детских садов и медучреждений.

В районах многоэтажной застройки больше объектов инфраструктуры в 15-минутной пешей доступности

Чего не хватает в городах

Единственная категория, доступ к которой имеют больше 80% домов в каждом из четырех городов, — продуктовые магазины. В остальном разные города сталкиваются с разными проблемами. Например, в Казани меньше половины домов (46%) имеют доступ к кафе и ресторанам, а в других городах эта категория доступна большей части жилых домов: от 56% в Нижнем Новгороде до 98% в Москве.

Если смотреть только на многоквартирные дома, то ситуация выглядит значительно лучше. А в районах малоэтажной застройки есть проблемы с доступностью даже продуктов: например, в Санкт-Петербурге только у 74% частных домов есть поблизости продуктовый магазин.

Итак, лучше всего с доступностью базовой инфраструктуры дела обстоят в Москве, Петербург занял второе место, а Казань и Нижний Новгород оказались далеки от идеи «15-минутного города». Главные проблемы — в частном секторе и отдалённых районах. Чтобы приблизиться к мечте про «15-минутный город», нужно активнее развивать инфраструктуру за пределами центра. Это не только улучшит качество жизни, но и сделает сам город более удобным и устойчивым.

Например, с помощью Categories API и Places API «Компас» собрал набор точек для продуктовых магазинов, кафе, детских садов и других объектов инфраструктуры. Isochrone API помог создать зоны 5—10—15-минутной доступности для этих точек, а фильтры в cправочнике 2ГИС — выбрать только жилые здания для анализа.

Визуализация доступности в Северном Чертанове выполнена в 2ГИС Про — инструменте с готовыми наборами данных для анализа территории и инфраструктуры.