Почему города стоят в пробках? Чем отличаются заторы в Москве и других российских миллионниках? И при чём тут планировка улиц? «Компас» выяснил, какие факторы влияют на заторы и что предлагают учёные и урбанисты, чтобы разгрузить города.

Сложно найти крупный город, жители которого не жаловались бы на постоянные пробки. Они стали настолько заметной частью жизни, что сформировался отдельный жанр разговоров в комментариях о дорожных событиях. Как отметил один из пользователей, обсуждения заторов в 2ГИС «интереснее рилсов и тиктока».

Все хотят избавиться от пробок — и эксперты предлагают несколько способов, которые позволили бы этого добиться. Но прежде чем разбираться с методами лечения, нужно определиться с диагнозом — почему всё-таки образуются пробки? А для этого нужно понять, как оценивать уровень заторов в разных городах.

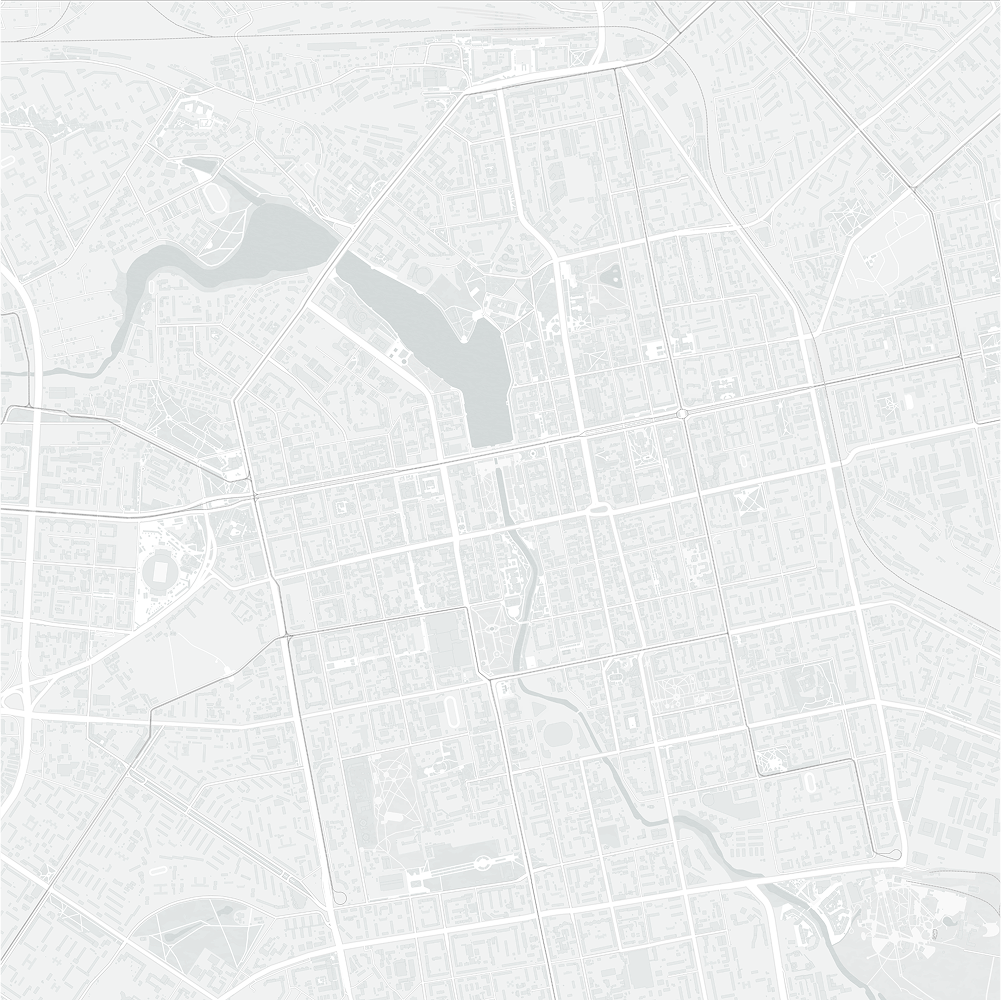

Сравнивать Москву, Петербург, Новосибирск и другие «миллионники» по числу поездок было бы не очень корректно, ведь масштаб слишком разный. Логично измерить отношение реальной средней скорости, с которой движутся автомобили, к разрешенной скорости на этих улицах. Для этого «Компас» обратился к данным и технологиям 2ГИС.

Действительно, в последнее время ситуация с пробками в Москве несколько улучшилась: к примеру, в 2023 году загруженность дорог снизилась на треть. Средняя скорость движения тоже выросла: в Москве на 15%, а в Санкт-Петербурге — на 6%.

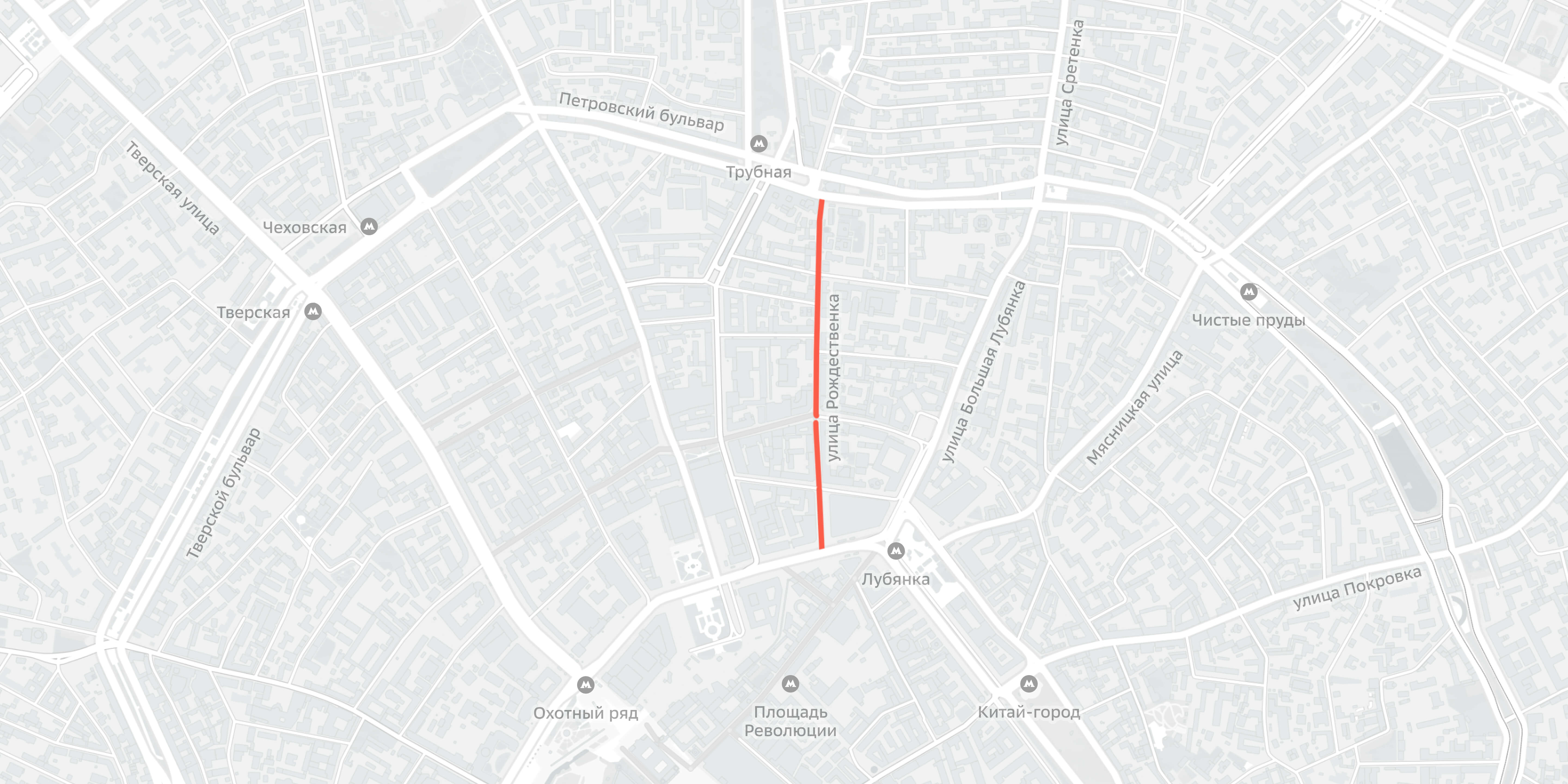

Тем не менее, улицы Москвы и других российских городов в час пик окрашиваются красным цветом. Почему так происходит и можно ли с этим что-то сделать?

Почему образуются пробки

Больше половины россиян считают пробки естественным следствием скопления машин в часы пик. Чтобы понять, почему на самом деле возникают заторы, нужно обратить внимание на структуру городских дорог и поведение водителей.

По мнению исследователей, планировка городов — то, как спроектированы улицы, деловые центры, жилые кварталы и так далее — сильно влияет на особенности движения в них. «Городская планировка распределяет транспортные потоки, определяет удобство передвижения между районами и формирует транспортные связи, — объясняет транспортный планировщик и автор телеграм-канала „Баварский урбанист“ Степан Глушков. — Она может как упрощать, так и усложнять передвижение разными видами транспорта».

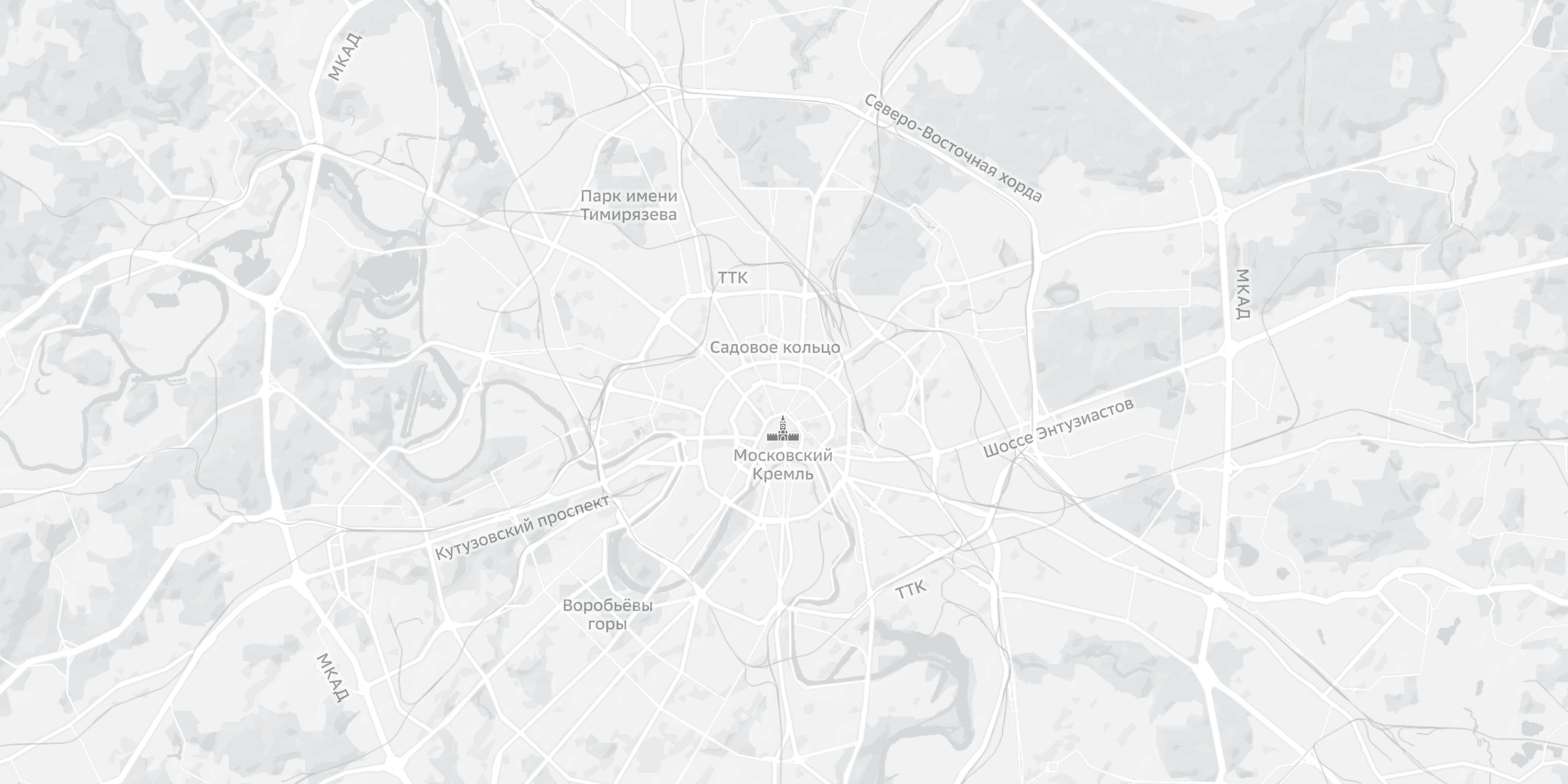

В идеальном мире можно было бы заранее определить, как будет развиваться город, избежав множества проблем. В реальной жизни всё не так просто: планы часто не выполняются, население быстро — и не всегда предсказуемо — растёт, что порождает новые трудности. Например, в радиально-кольцевой структуре, характерной для многих исторических городов вроде Москвы, все дороги ведут в центр. В результате трафик сосредотачивается на главных магистралях, что вызывает заторы, особенно в часы пик.

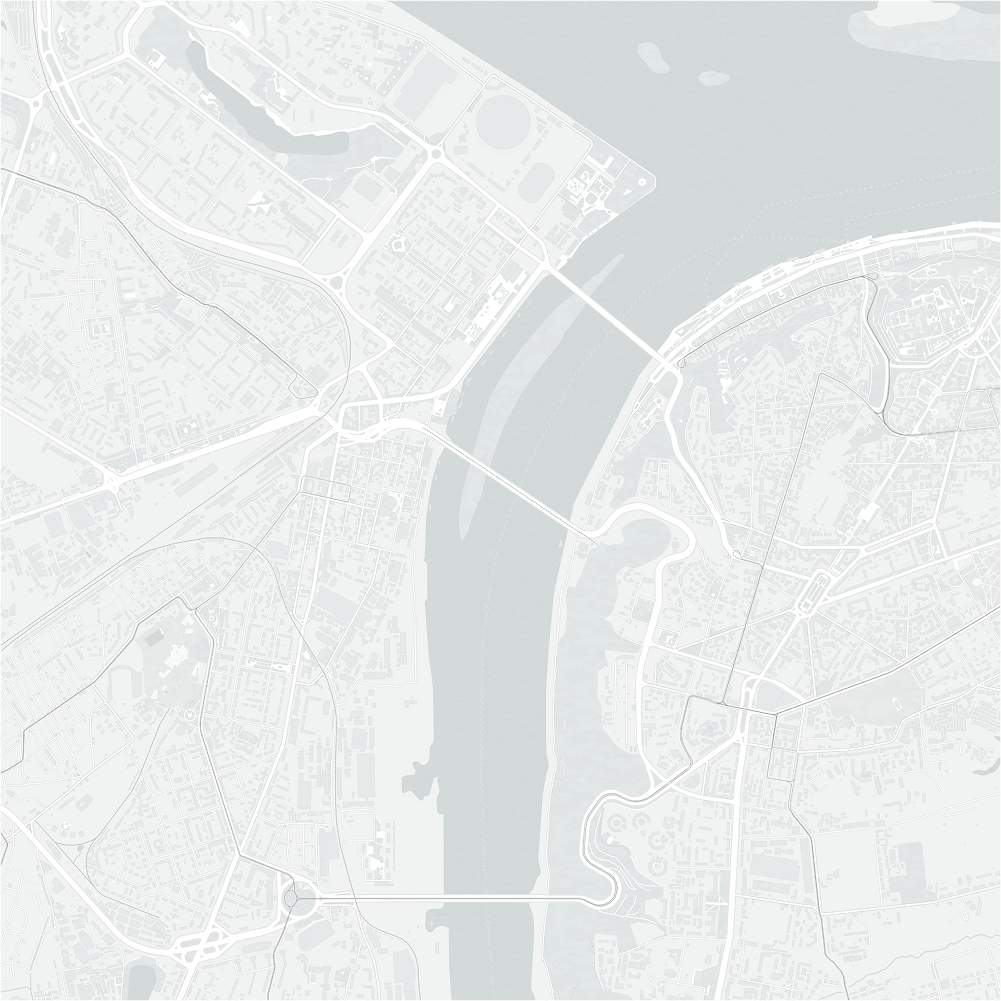

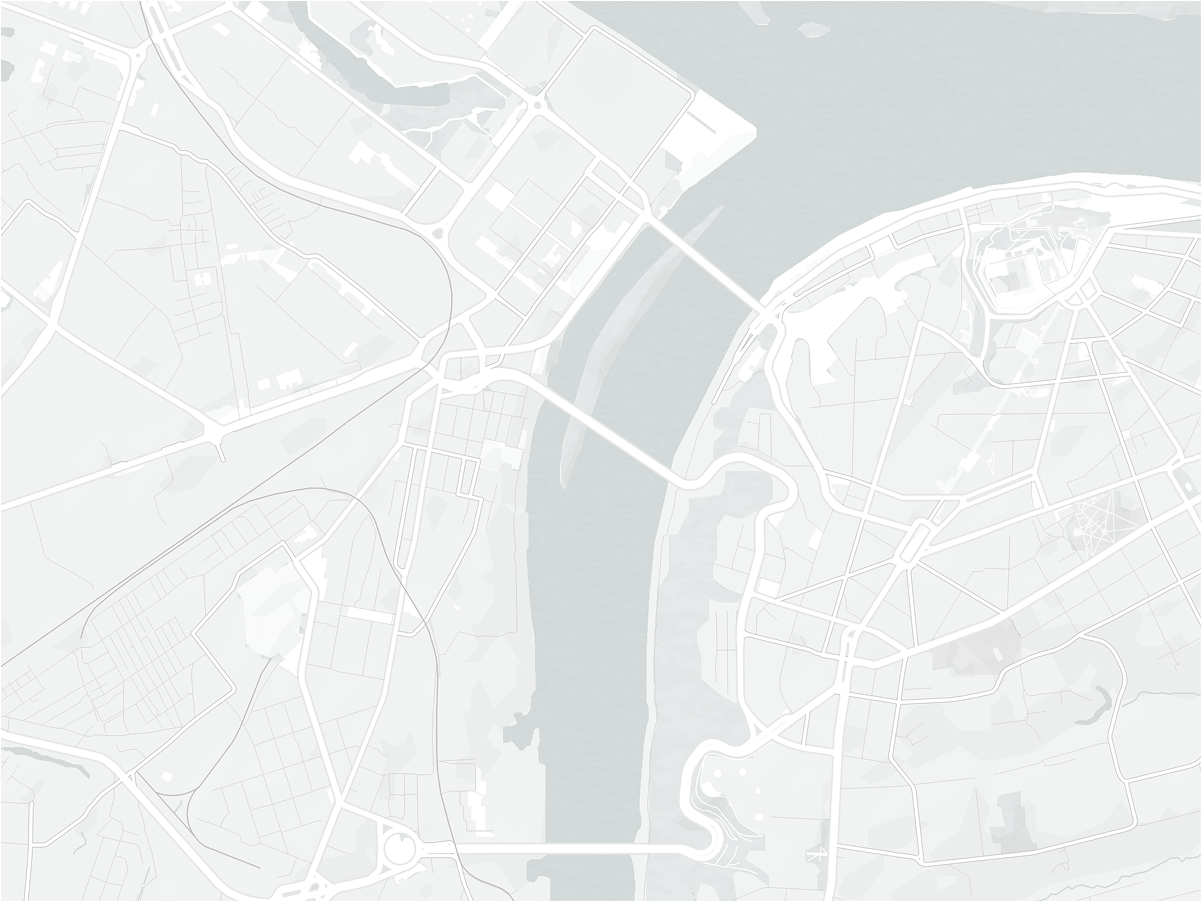

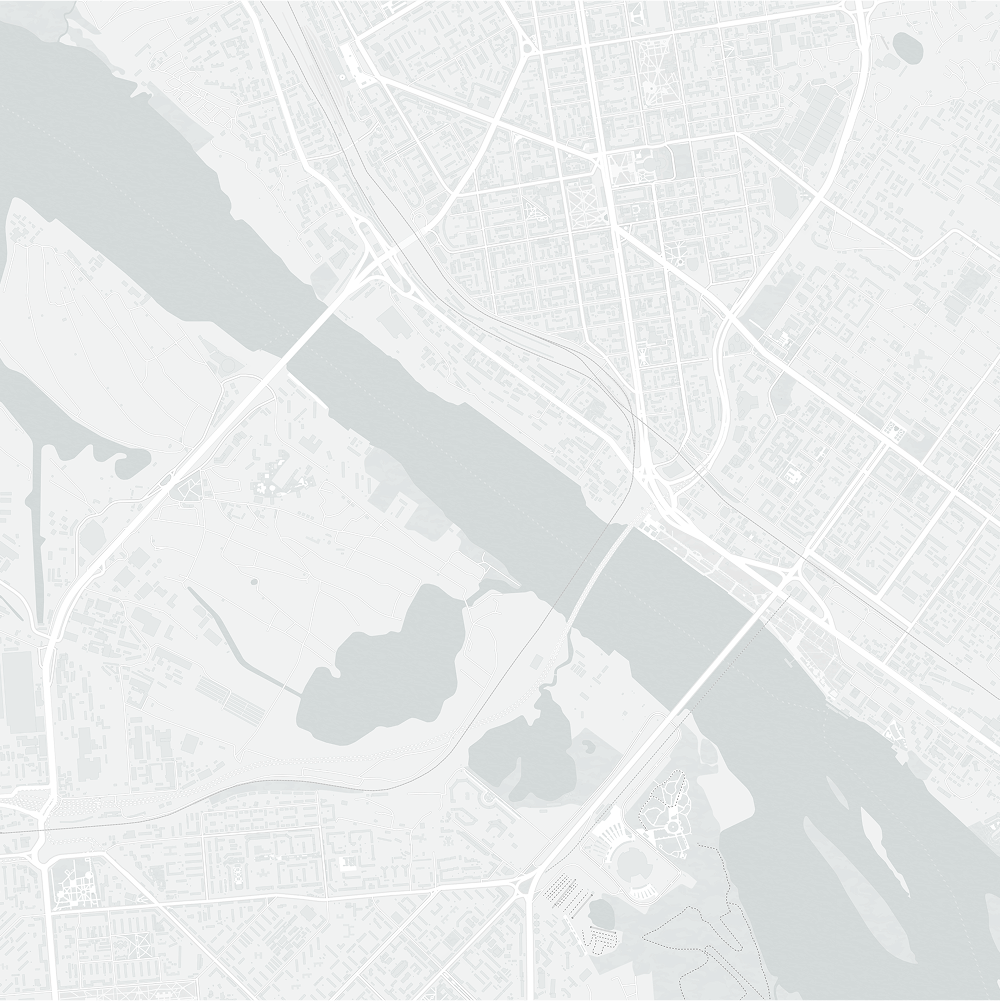

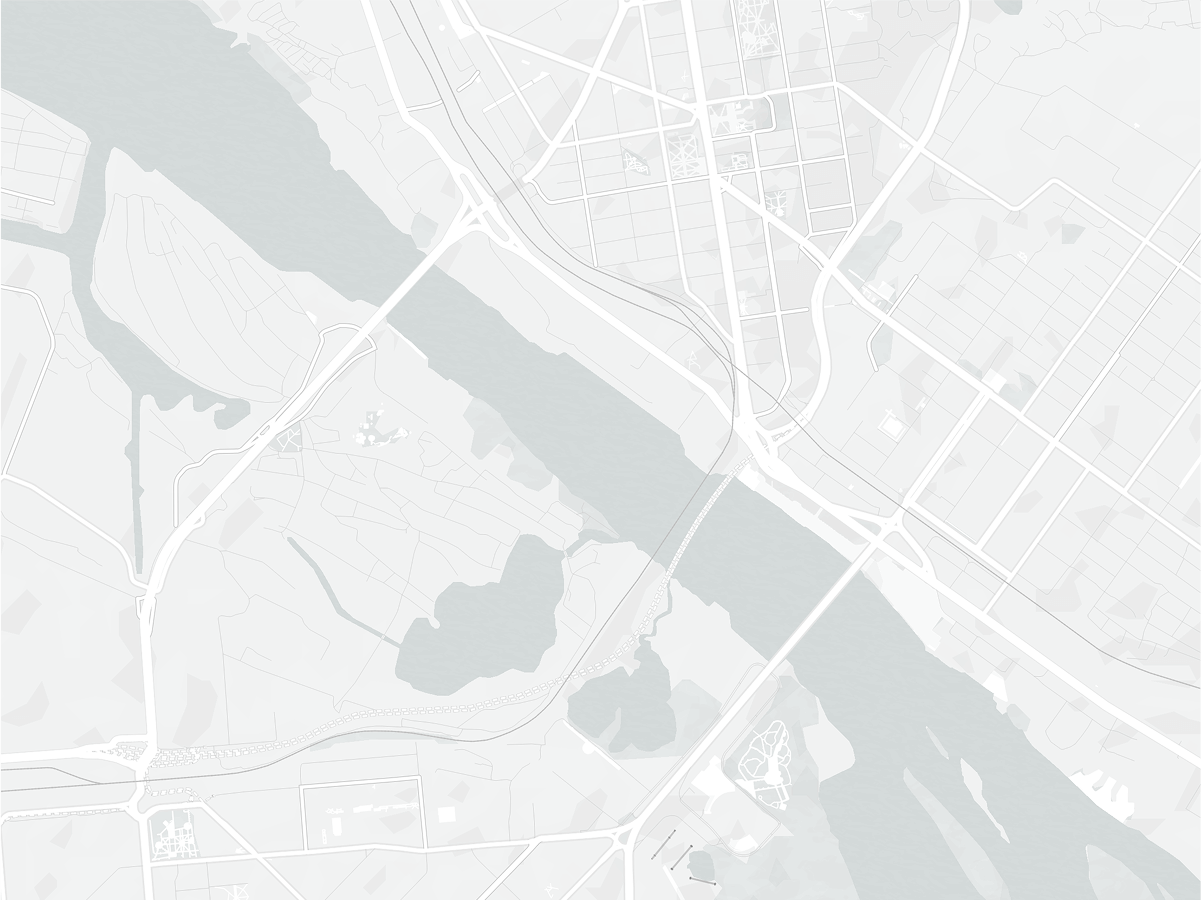

Чтобы визуализировать дорожную ситуацию в течение суток и понять, как она связана с планировкой улиц, «Компас» проанализировал данные 2ГИС о средней скорости за каждый час и сравнил её со средней скоростью за сутки.

В случае Москвы проблема усугубляется её столичным статусом. «В Москве пробки формируются не только за счет местных жителей, но и за счет машин из соседних регионов, — объясняет урбанист и автор проекта „Город для людей“ Аркадий Гершман. — Московская агломерация огромна, и люди ездят на работу иногда из Тверской и Тульской областей. В других городах России пробки в основном внутригородские, поэтому с ними бороться проще — нет лишних административных барьеров».

В сетчатой или решётчатой системе, несмотря на более равномерное распределение потоков, узкие участки и перегрузка на ключевых точках всё равно могут приводить к пробкам. Парадокс в том, что из-за прямого расположения улиц люди склонны выбирать поездки на машинах, что лишь увеличивает нагрузку на дороги. Кроме того, перекрёстки, где происходит большинство аварий, становятся ещё одной причиной задержек и пробок.

С транспортной точки зрения в сетчатых городах много перекрёстков, что приводит к частым остановкам на светофорах. В отличие от круговых перекрёстков, светофоры неизбежно замедляют поток, увеличивая вероятность заторов. В свою очередь, круговые перекрёстки уменьшают число конфликтных точек и заставляют автомобили снижать скорость без остановки потока.

Мосты через реки тоже играют роль в образовании пробок, поскольку они ограничивают количество путей для пересечения водных преград и становятся узким горлышком в дорожной сети. Особенно это заметно в городах, где река разделяет основные районы, а мостов не хватает.

«Большинство крупных городов России расположены на реках, — напоминает Аркадий Гершман. — Многие узкие места связаны именно с нехваткой мостов. Даже в Москве вне исторического центра их критически мало, потому что строить мосты у нас не любят: слишком сложно, дорого и требует долгосрочного планирования».

Разумеется, только структурой городских улиц причины возникновения пробок не исчерпываются. Например, на заторы влияет низкая плотность дорожной сети — если к важной точке ведёт всего одна дорога, она неизбежно перегружается. Даже если дорог много, но они не связаны между собой, приходится делать длинные объезды. Например, улицы с односторонним движением увеличивают пробег автомобилей.

Пробки возникают и из-за нехватки альтернативных способов передвижения: когда нет удобного общественного транспорта, люди вынуждены пользоваться личными автомобилями. Наконец, на образование пробок влияет неоднородность трафика, когда водители резко тормозят или пытаются перестроиться.

Как победить пробки

Хотя в каждом городе есть свои проблемы, влияющие на характер заторов, эксперты в области урбанистики и транспорта сформулировали несколько универсальных решений, которые помогут справиться с пробками без строительства новых дорог и развязок.

Главный совет звучит парадоксально: не нужно строить новые дороги. Точнее, нет смысла добавлять полосы и развязки. «Это эффект индуцированного спроса: чем больше строишь дорог и парковок, тем больше машин появляется в городе, — объясняет Аркадий Гершман. — В Москве, например, новые хорды с развязками почти сразу встали в большую пробку, а заодно создали узкие места на подъездах, где заторов отродясь не было».

Если расширять дорожную сеть не стоит, то что же делать городам, вставшим в пробках? Есть несколько проверенных методов:

Пробки не победят сами себя. Даже самые передовые технологии требуют продуманных и последовательных решений. Одних велодорожек и умных светофоров недостаточно — нужна система, которая учитывает экономику транспорта, поведение горожан и долгосрочные приоритеты города.

Платный въезд в центр давно обсуждается в Москве, Петербурге и Казани — иногда это даже публично признают. Технически его легко реализовать хоть завтра, но пока мешает законодательство: по закону платная дорога должна иметь бесплатный дублер, а в городах сделать это невозможно. Как только этот вопрос решат, платный въезд может появиться довольно быстро.

Изменение планировки городов, развитие общественного транспорта и внедрение искусственного интеллекта кажутся хорошими решениями, но требуют значительных инвестиций. Впрочем, есть один способ борьбы с пробками, который доступен буквально всем — не только чиновникам и урбанистам, но и простым водителям. Это отказ от поездок в час пик. Если больше людей перенесут поездки на другое время дня, нагрузка на дороги снизится. Для этого компании могут внедрять гибкий график работы, а города — предлагать скидки на транспорт в непиковое время.

Интересно, что для снижения числа поездок в часы пик не всегда нужны рекламные кампании — иногда всё происходит само собой. Раньше в городах было два пика на дорогах: утром, когда люди ехали на работу или учёбу в районе 8 часов, и вечером, когда возвращались домой после 18. Переход к постиндустриальной экономике дал возможность многим не начинать день одновременно с заводским гудком. А с появлением удалённой работы утренний пик стал растягиваться на всю первую половину дня.

с 17 до 20 часов

В целом, чтобы минимизировать пробки, города должны сочетать инфраструктурные проекты, технологические инновации и изменения в поведении людей. Для этого нужно понимать, как устроены города. Анализ данных о движении, точечная диагностика «узких мест» и комплексный подход к транспортному планированию может стать ключом к разгрузке дорог.

Эти данные лежат в основе алгоритмов 2ГИС, которые позволяют точно планировать маршруты и время прибытия легковых и грузовых авто (Routing API), решать задачу коммивояжёра (TSP API) и строить зоны достижимости для автомобильных, пеших и велосипедных маршрутов (Isochrone API).

Точные данные и удобные инструменты для работы с ними помогают оперативно решать проблемы и закладывать основу для устойчивого развития. Это делает города удобнее, а бизнес — более эффективным.