пешеход, а уже потом пассажир автобуса, велосипедист

или водитель»

Какие ошибки в планировке приводят к заторам? Чем «15-минутный город» лучше моноцентричного мегаполиса? О стратегиях борьбы с пробками «Компасу» рассказал урбанист и автор проекта «Город для людей» Аркадий Гершман.

Есть ли связь между планировочной структурой города и пробками?

Простого ответа тут нет. В большинстве случаев пробки возникают не из-за нехватки дорог, а из-за слишком большого количества машин. Если город стоит в заторах, это значит, что необходимо развивать альтернативные способы передвижения.

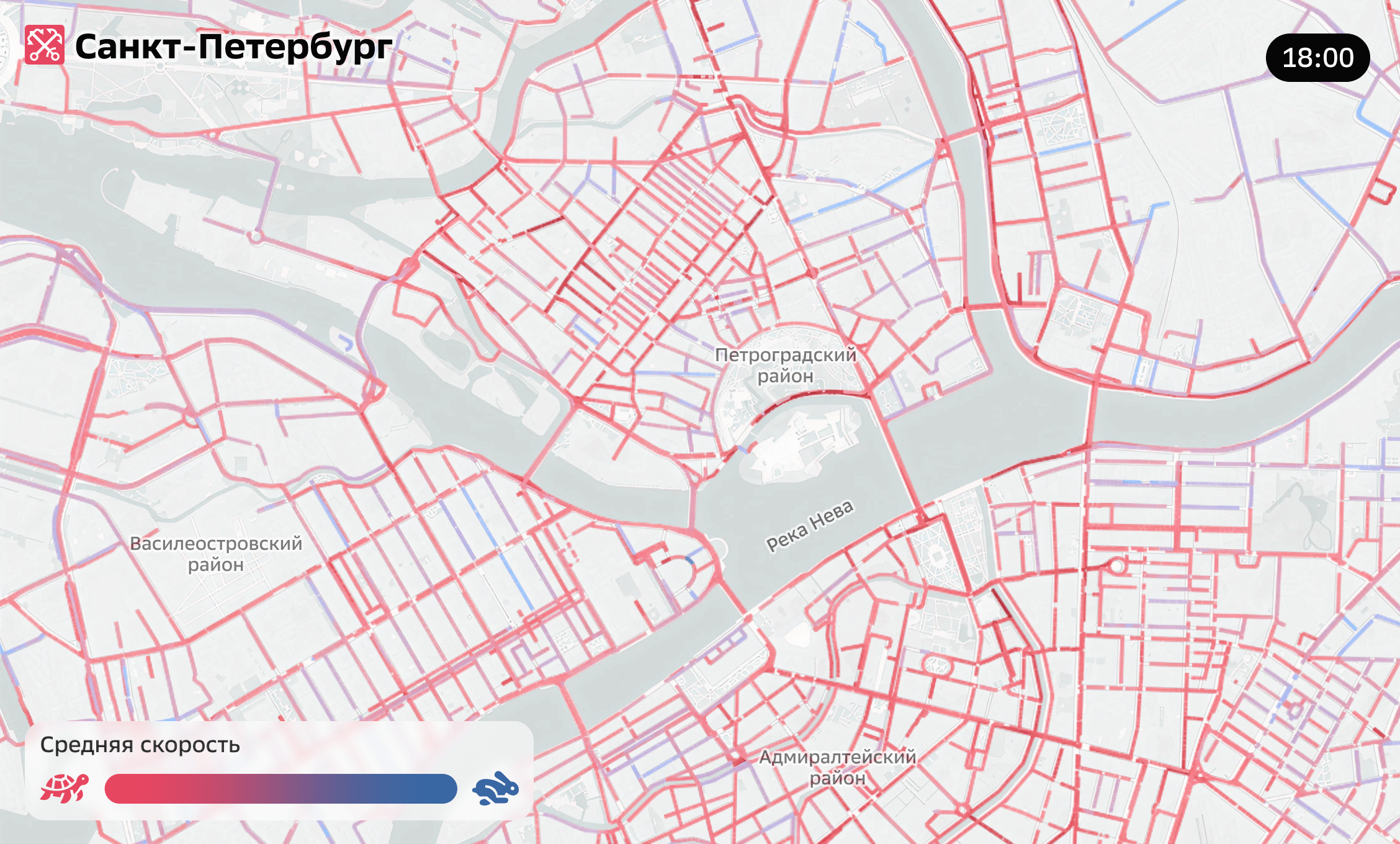

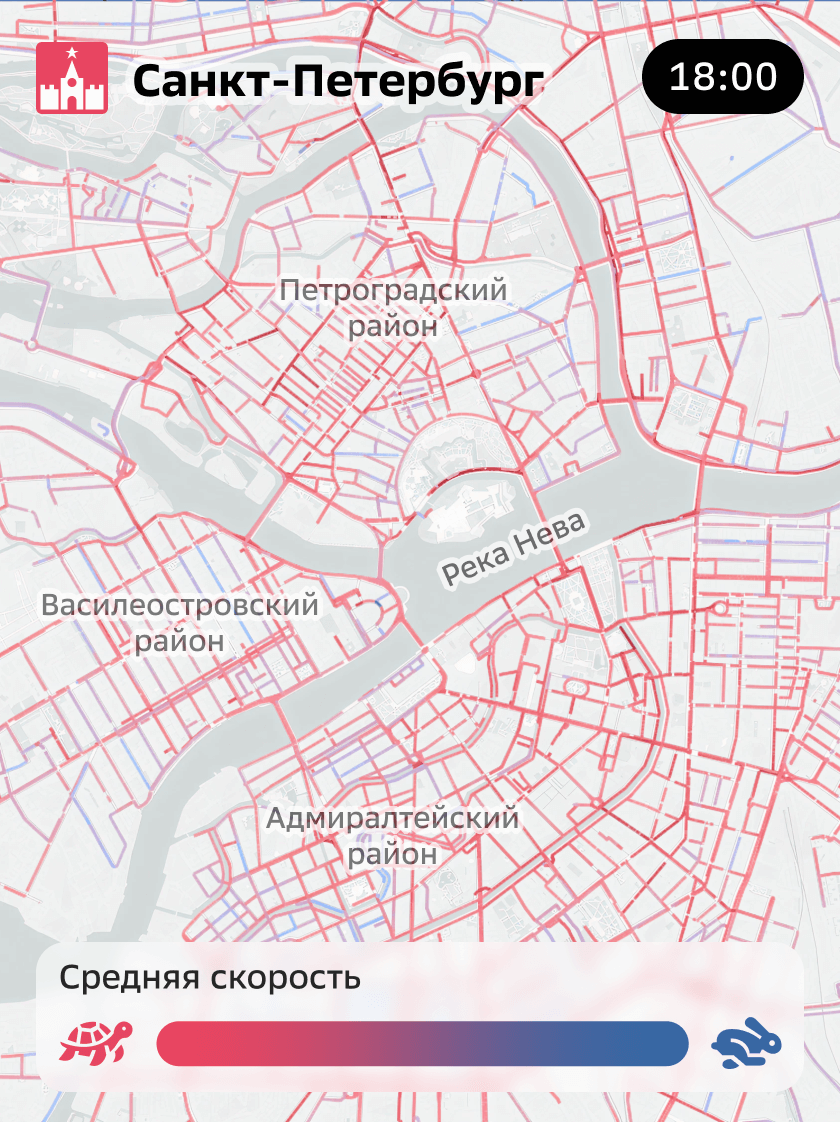

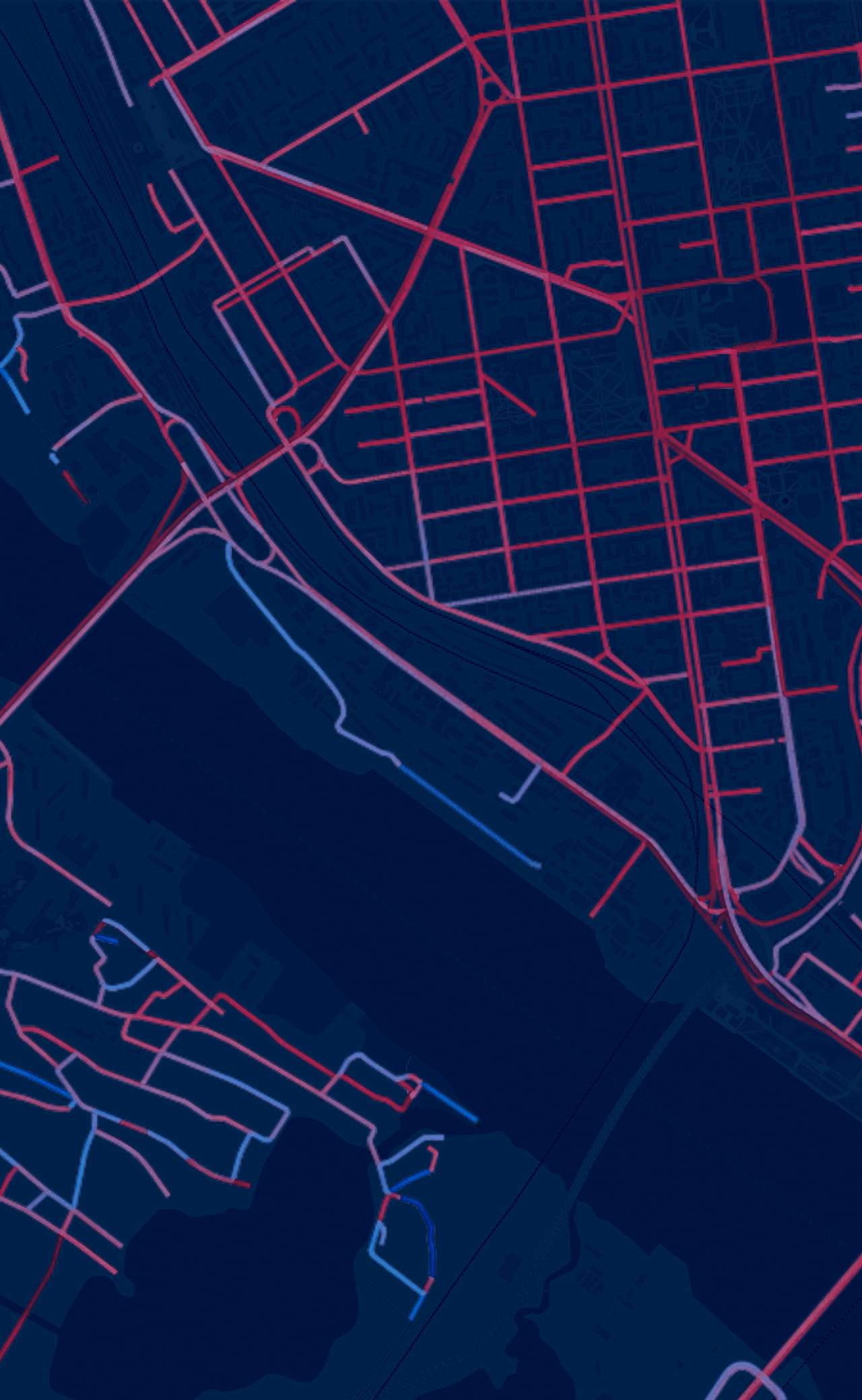

Конечно, связь с планировкой тоже есть. Например, большинство крупных городов России расположены на реках. Многие узкие места связаны именно с нехваткой мостов. Даже в Москве вне исторического центра их критически мало, потому что строить мосты у нас не любят: слишком сложно, дорого и требует долгосрочного планирования. А вот до революции мосты почему-то строили, поэтому в том же Петербурге с мостами в центре всё более-менее в порядке.

Другая важная планировочная особенность — это морфология застройки. В советское время города развивались по принципу спальных микрорайонов и функционального разделения: отдельно жилые кварталы, административные центры тоже отдельно, как и рабочие зоны в целом. Это приводит к маятниковой миграции: утром все едут в центр, вечером обратно. Мы не одни такие, поэтому сейчас активно обсуждают концепцию «15-минутного города» — модель, в которой жильё, работа и инфраструктура находятся в шаговой доступности. Это не просто транспортная стратегия, а пересмотр градостроительных принципов. В каком-то смысле это реинкарнация города XIX века со смешанной застройкой, но уже в современном исполнении (переносить вредные предприятия во двор, само собой, никто не планирует).

Кроме планировки и количества машин, что ещё влияет на пробки?

Важно различать владение автомобилем и его использование. Например, в Нидерландах уровень автомобилизации выше, чем в России, но по городу на машинах там почти не ездят — там за последние полвека так всё выстроили, что на велосипеде или трамвае будет банально удобнее и быстрее. В России же проблема в том, что альтернативный транспорт не конкурентоспособен.

Ещё один фактор — ошибки в проектировании улично-дорожной сети. В советское время на этом тотально экономили, многие проекты уходили в стол. Была странная вера, что если вместо десяти обычных улиц построить одну магистраль, то «всё поедет». Не поехало, заодно с массовой автомобилизацией мы получили самые широкие пробки в мире и «трассы смерти» по ночам.

Кроме того, есть эффект индуцированного спроса: чем больше строишь дорог и парковок, тем больше машин появляется. Грубо говоря, это как при ожирении расстёгивать ремень — сначала станет лучше, но в долгосрочном плане не поможет и сделает только хуже. В Москве, например, новые хорды с развязками почти сразу встали в большую пробку, а заодно создали узкие места на подъездах, где заторов отродясь не было. В итоге с 2025 года проезд по ним будет платным для всех, чтобы как-то урегулировать спрос и предложение, убрав этот самый индуцированный спрос.

Чем пробки в Москве отличаются от пробок в других городах?

В Москве пробки формируются не только за счёт местных жителей, но и за счёт машин из соседних регионов. Московская агломерация огромна, и люди ездят на работу иногда из Тверской и Тульской областей. В других городах России пробки в основном внутригородские, поэтому с ними бороться проще — нет лишних административных барьеров.

Какие решения могут минимизировать пробки?

Главное — перестать верить в миф, что «ещё одна полоса, и всё поедет». Дорожники и чиновники часто рисуют красивые схемы: вот мы построим развязку — и проблема решится. Но каждый раз оказывается, что пробок стало только больше.

В решении проблемы важна политическая воля. Например, в Челябинске долго строили исключительно дороги для автомобилей, и ситуация стала настолько плохой, что пришлось менять весь подход: теперь там массово обособляют трамваи с автобусами, внедряют платную парковку и даже возвращают тротуары с деревьями вместо полос для машин. Ещё можно вспомнить Пермь, где лучше всех в России считают экономику транспорта и понимают взаимосвязь между маршрутной сетью, бюджетом, выделенными полосами, билетным меню и пассажиропотоками.

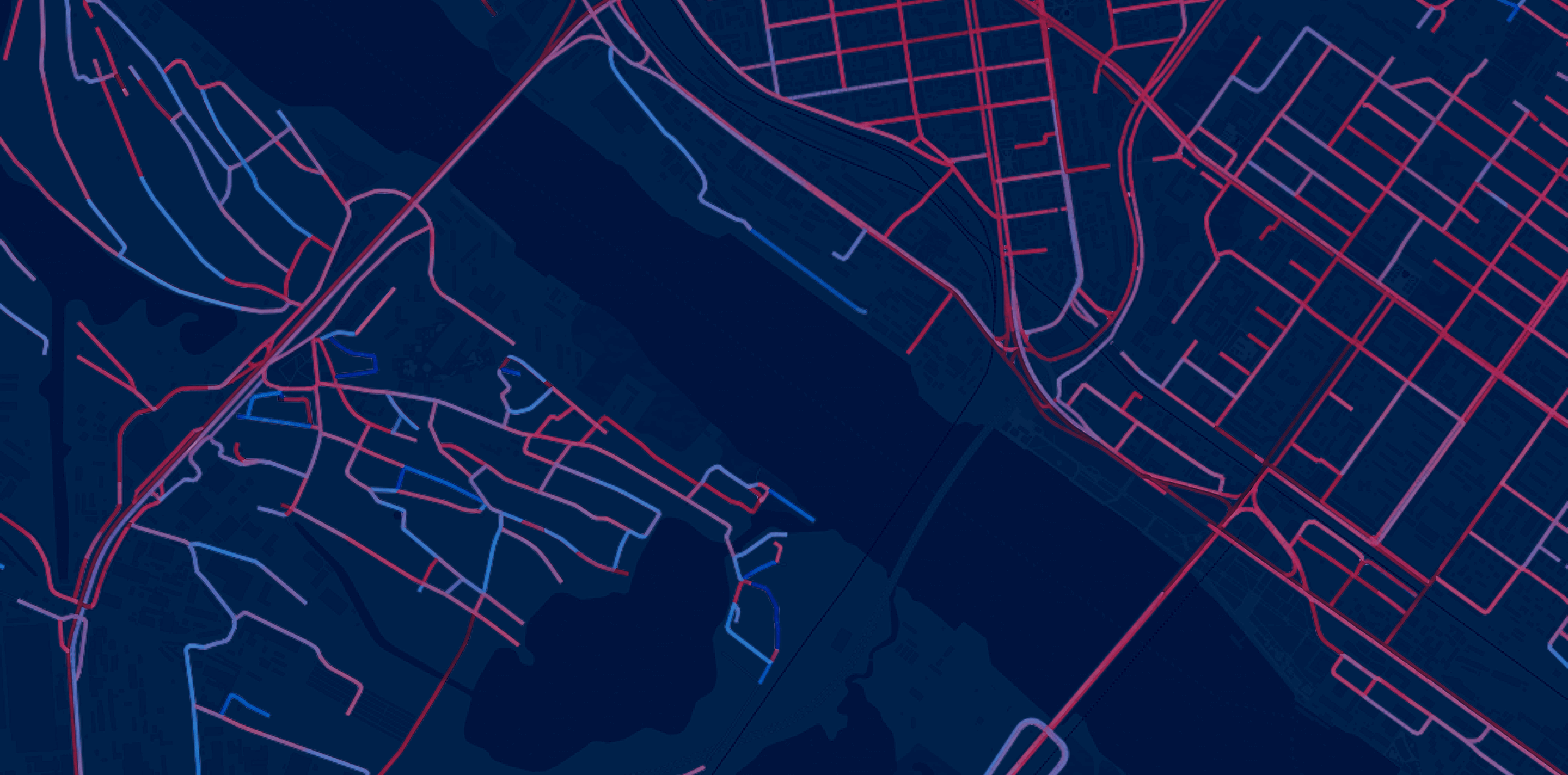

Про этот и другие способы борьбы с пробками читайте в исследовании «Как планировка городов влияет на пробки».

Кстати, какие города России (кроме Москвы) можно назвать примерами успешных транспортных реформ?

Пермь — один из лучших примеров. Там отказались от строительства метро, сделали ставку на трамвай с автобусами и правильно просчитывают транспортные потоки. В Челябинске начали внедрять системный подход: развивают трамвай и троллейбус, пересматривают транспортную политику в целом. В Таганроге не без проблем, но удалось реанимировать трамвай. Это хороший пример того, что даже в небольших городах рельсовый транспорт может быть эффективным. Новокузнецк и Кемерово тоже постепенно реформируют транспорт, причём делают это вдумчивее, чем в среднем по стране. Однако вынужден отметить, что все позитивные изменения держатся буквально на нескольких людях в командах мэрии или региона, поэтому позитивные примеры лишь исключение из общего правила.

Насколько реалистично ввести в российских городах платный въезд в центр?

В Москве, Петербурге и Казани это давно обсуждается и иногда это даже публично признают. Технически это легко реализовать хоть завтра, но пока мешает законодательство: по закону платная дорога должна иметь бесплатный дублер, а в городах сделать это невозможно. Как только этот вопрос решат, платный въезд может появиться довольно быстро.

Существуют ли универсальные планировочные решения для борьбы с пробками?

Оптимальная модель — город со смешанной застройкой и развитой уличной сетью. Барселона — хоть и избитый, но образцовый пример в этом плане: построенная ещё до эпохи массового автомобиля, при грамотной транспортной политике остаётся максимально удобной, в том числе и для вождения машины. Там сейчас реализуют проект «суперкварталов», где внутри жилых зон ограничивают транзитное движение, освобождая пространство для людей, но в любом случае там удалось подружить историческую застройку и владение машиной.

В России часто пытаются заимствовать западные практики, но без учёта местных реалий. Важно не слепо копировать удачные решения или верить в волшебные умные светофоры, а выстраивать фундамент из принципа, что каждый из нас сначала пешеход, а уже потом пассажир автобуса, велосипедист или водитель — исходя из этого можно будет адаптировать город к новым реалиям.